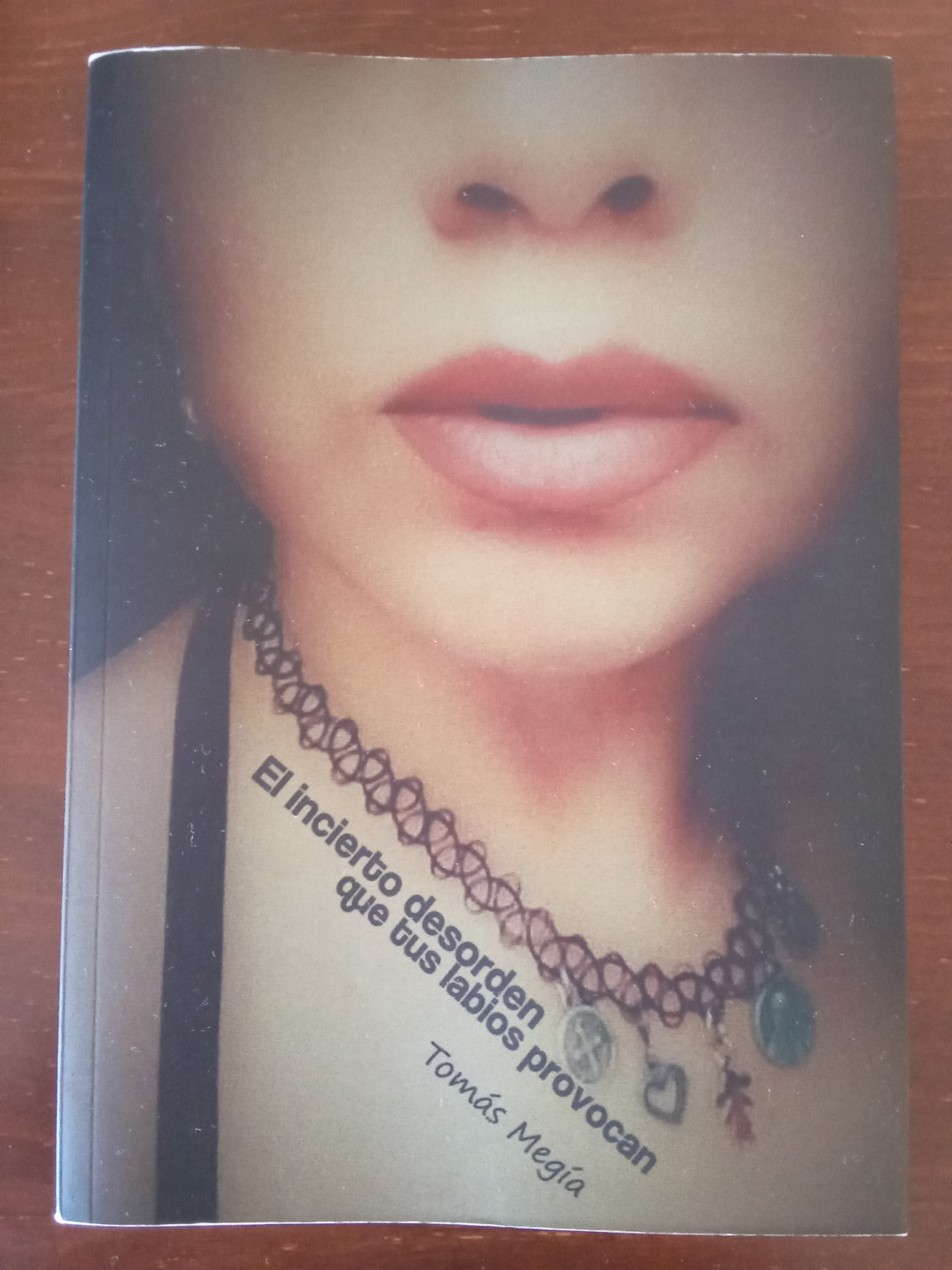

Artículo de opinión sobre el poemario “El incierto desorden que tus labios provocan”, de Tomás Megía Ruiz-Flores

Tomás Megía Ruiz-Flores tuvo a bien regalarme, al inicio del verano de 2025, un ejemplar dedicado de su último poemario “El incierto desorden que tus labios provocan”, una obra prologada por Juan Andrés Pastor y dividida en tres capítulos que han sido escritos entre la ciudad de Valdepeñas y el rumor del lebeche, ese viento del suroeste que, a menudo, bate las riberas del mar Menor, allí, en la localidad cartagenera de Los Urrutias.

La primera parte del poemario se titula “Los perfumes perdidos de su cuerpo” y comienza con el poema “Mi mar”, una relación correspondida entre el poeta y el cristal de las olas bajo la brisa de la alborada. “Todavía no es la hora, / lo sé, / pero nunca me gustó llegar tarde” son versos de “El perfume de la cita”, ese encuentro con la amada al que el autor acude anticipadamente, impelido por una fragancia irresistible —la de ella—, que anula cualquier razonamiento. El amor es incertidumbre, es, a veces, un marasmo en el camino, un resquicio de esperanza: “…no sé si estás esperándome / o buscas algún caminante, / más desesperado y perdido / que yo…” El amor es también obsesión, melancolía, tal vez paranoia: “Hace un tiempo, / no recuerdo cuándo fue, alguien entró / y me robó tus versos”. El amor es negar la realidad, transmutarla en el ensueño del reencuentro: “Allí espero / el cartel que anuncie su vuelta…” Porque para el autor, el recuerdo es la rutina de su ausencia, de la ausencia del amor, un amor ante el que rinde su voluntad “…cada vez que se insinúa / para enamorarme”. Y si el amor es evocación y entrega, la amada es dársena, bahía, puerto y ensenada.

Tomás Megía introduce en sus poemas el mundo de los sueños. En su poema “La vía de acceso” aconseja a su amada que atraviese el umbral que separa la realidad tangible de la onírica para encontrar así las veladuras amables del silencio. El autor identifica metafóricamente la memoria de la infancia y del alumbramiento del amor con un rimero de fotografías nunca hechas “…y en las que se te ve sonriente / porque habías logrado escribir / en el espacio inexacto / entre el cielo y la tierra”. Y como si de una premonición se tratara, en el poema “Naufragio”, el abrazo que cobija los restos del amor y la ternura se deshilacha, despacio, hasta que sucumbe, en un espejismo de sueños, entre la hojarasca de un otoño que se acerca, un otoño que, inexorable, “…se abrió paso en nuestras almas / a pesar del abrazo”. El universo del amor, de la mar y de los sueños se interrumpe con la epístola lírica “Carta de ajuste, despedida y cierre”, un inventario de emociones, recuerdos, aprecios, experiencias y destellos de una vida, la del autor, dedicada a la enseñanza.

La pasión del amor con la luna como testigo y desaliento es tratada con maestría en unos versos en los que el amante “…recorre este lugar / donde nuestros cuerpos / se han de inmolar / hasta convertirse en cenizas…”. Porque el amor siempre se espera, el amor siempre se sueña, el amor siempre retorna —el autor a veces cree olvidarlo, pero nunca lo logra— entre noches en vela, rumores de viento y fragancias de una mar cercana.

“El ahogado más hermoso del mundo” es, para mí, el mejor cuento escrito por Gabriel García Márquez (1927–2014), el maestro colombiano del realismo mágico. En ese relato, el cuerpo de un ahogado arriba un pueblo costero de hogares pobres, gentes sin estima y tierra inhóspita. Y esta llegada actúa como revulsivo, como una epifanía para aquellos vecinos que, tras el encuentro providencial con el ahogado, se empeñarán en transformar la cotidianidad miserable de sus vidas en un futuro de esperanza, proyectos y determinación. En el poema de Tomás Megía “La mujer más hermosa del mundo”, la amada —de ordinario intangible, inconstante, azarosa— recibe la visita de la noche, del silencio y de la mar para así, como en una revelación mágica, vestirse de luna y convertirse, como en el cuento de García Márquez, en esa mujer que estremece, quizá ya para siempre, el corazón de ese amante abismado ante su nocturnal belleza.

El final del amor y de los sueños —esquirlas de silencio y de vacío, añicos de soledad y de nostalgia— se trata, entre otros, en los poemas “El final del sueño”, “Recorrido”, La pesadilla”, La fotografía”, “El baúl de la memoria”, Soñándote” y “Después del café”: “Me quedé solo, / esperando / la negrura de la noche / para confundirme con ella” ; “…como si fuera posible / esperar su mano y su regreso”; “Te has ido y no puedo dejar de quererte”; “…estamos hechos / de sueños y lejanías, / de circunstancias y fracasos, / de abrazos y de nostalgias…”, “Te soñé tantas veces / que ahora, / que me he quedado solo, / ni siquiera recuerdo si tengo / que decirte que te quiero”.

Pero, de súbito, el autor recupera la esperanza mediante el alumbramiento de un amor palpable y de esos sueños que parecían perdidos: “…sin que te des cuenta, / ella te ha colgado de sus labios / y del extraño brillo / que sus ojos desprenden…”; “…y su perfume comenzará a esparcirse / por todas las estancias de la casa…” Y es ese retorno el que le desarma, el que desbarata su mundo, el que le rinde entre sueños y “…dejándole escrita en la piel / una promesa eterna de amor”.

La segunda parte lleva por título el mismo del poemario: “El incierto desorden que tus labios provocan”. Su amante aparece solubilizada en las aguas de la mar, ambas deseadas, pero siempre ajenas, distantes, mientras el autor capitula ante ese amor que, seductor, maneja el pálpito de su vida. Y entre versos de esperanza “…tenemos una cita / ineludible, perfecta, / anacrónica en la distancia…”, se intercalan otros de insatisfacción y de anhelos rotos: “…entonces, / te sueño / en las promesas incumplidas…”, también versos que son la confesión de un amor que se extinguió quizá antes de iniciarse —diálogo inacabado, indiferencia, y “…palabras inconexas / que te separan de mí…” —. El esfuerzo estéril del olvido se expresa en el poema “Me olvido de ti” y en lo baldío de su deseo final: “…que mañana / quizá amanezca de forma diferente / y encuentre otra manera de quererte”. La atormentada relación con la amada no acaba en ruptura porque “…sólo era cuestión de tiempo / que volvieras a encontrarme”. Y entre tanta inestabilidad anímica, las leyes de la física se revelan, insobornables, en el poema “Otra vez la mar”, un atadijo de versos en el que la fuerza centrífuga que aleja a la amada —el tiempo y la distancia, el naufragio y el sueño de lo imposible— es compensada por la fuerza centrípeta ejercida por el autor: “…yo me amarraba a los versos”, “Déjame… pintarte de azul, / sumergirme lentamente en tus olas…”, alcanzando, incluso, lo establecido empíricamente en esa tercera ley de Newton —Principio de acción y reacción— que el autor dispone en los versos finales: “…y el latido de tu cuerpo / volverá a ser eco de mi propio latido. / Ven, / sube conmigo a la azotea, / he impregnado de colores sus paredes, / escribamos un nuevo relato / o una nueva leyenda en su zócalo / para volver al principio”.

La renovación del arte del amor es el tema que se condensa en los poemas “Viaje alrededor de ti”, “El cambio”, “Más allá de la emoción” y “Guion sin final”. Encontramos versos inmersos en una atmósfera marina, quizá inspirada en la playa de Los Urrutias, junto a las algas que verdean en la orilla, las manchas de carrizo, el aleteo de charranes y gaviotas, la estela vibrante de la luna sobre el espejo negrísimo de la mar, el verdor arrebolado de la salicornia, el oro delgado del albardín, las esquirlas de nácar y unas olas frágiles, tímidas, sin apenas espuma ni voluntad por pergeñarla. Versos que declaran el deseo del autor por el reinicio de una relación ineludible: “He buscado redefinirte, / cancelar los tiempos de espera, / que me llevan hasta ti”, “…he desperdiciado / emociones y momentos / para seguir queriéndote”.

La mar engulle con sus olas cada instante del poemario, desde ese encuentro inaugural —“Tenía trece años / cuando vi, / por vez primera, / la mar”— hasta los versos del poema “Arena de Playa”, en los que Tomás Megía prosigue esa renovación del arte del amor antes iniciada: “…y busquemos que sean las manos / las que hagan frente a los deseos”, una intención que también expresa en los poemas “Mirándonos a los ojos” y en “El momento intermedio”: “…es necesario / volver a enfrentarnos, mirarnos a los ojos, / y sentirnos…”, “…ni tampoco deseo otra cosa que estar a tu lado”. Un reencuentro que arrostra las dificultades —lejanía, soledad, disputas— porque “aún debemos compartir lo inenarrado, / los tiempos que quedan por vivir / y las dudas derrotadas…”

Se intercalan también poemas familiares, íntimos, colmados de ternura, como los versos a su madre: “He oído contar / que tu voz desaparecerá, / que olvidaré sus matices, / las tonalidades de tu palabra / y tu forma de nombrarme”: “Antes / allí estaba sólo ella / buscando reflejar su vida y la nuestra…”.

Esta segunda parte finaliza con el poema que le da nombre y que es también el título del poemario: “El incierto desorden que tus labios provocan”, unos versos que afirman esa sensualidad concentrada en los labios de la amada: “Allí, / están tu pasado y mi presente, / recogidos, / encogidos, / acogidos, / al sinsentido de tu nombre…”

La tercera parte de esta colección de poemas se titula “Anoche la mar no tenía sueño”. En “Las ciudades invisibles”, Italo Calvino (1923- 1985) describe una serie de ciudades fantásticas mientras introduce temáticas como el deseo, la pasión y los recuerdos. En el poema “Aquí”, Tomás Megía, desde la atalaya una ciudad imaginada que reina sobre la mar, confiesa la pasión y la fidelidad a su amada, mientras sus manos “…mojadas por el Mediterráneo / tratan de recorrer todas sus orillas”. En el poema “Tus vértices” encontramos versos de complicidad, sin añoranzas y teñidos con la incertidumbre del deseo: “Aquí, / en un instante, / todo puede ser tergiversado, / hasta la dulzura irreconocible / de tus labios sobre mí…”

En “Antes de que llegaras”, Tomás Megía utiliza una deliciosa metáfora para referirse a los labios de su amor: “—ciudad sagrada / en eterno / cambio de sabores—“, mientras él se identifica, sigiloso, con la brisa que contempla cómo la amada se confunde con la mar. El poema “El café” es una metáfora del ayer, un pasado —el lugar de sus ensueños— al que su amada quiere arrastrarle, al que su amada, probablemente, le arrastrará. Mientras tanto, encontramos versos que descubren el aguazal de la distancia, de la incomunicación, del desconcierto en que el autor se sumerge tras bracear entre la fascinación y el deseo.

Porque la mar, en los versos de Tomás Megía, es, a menudo, una rival que parece desfallecer —“sabiéndose morir al mirarse / en el abismo inconcluso de tus labios”, pero que luego renace, y conquista a su amada, y se disuelve con ella hasta que ambas se hacen una. Esta identificación “mar-amor” se hace tangible en los versos de “Escondida”, ambas abrazadas, la amada empeñada en encontrarse a sí misma mientras, solo a veces, busca sentirse deseada —belleza frente a la mar— por un amante que no sabe vivir sin ella.

La ausencia de la amada y la necesidad del autor por hallar en ella su refugio a pesar “…del impecable azul / de la mar de fondo” confluyen en esa verdad, en ese convencimiento que Tomás Mejía nos regala: “Allí / algo me impulsa / a resolver los misterios que propugnas / y para los que tus impulsos y tu ternura / no me han dejado ningún margen de error”. Porque el autor se siente atrapado, preso de una obsesión que pudiera parecer enfermiza y sin retorno, una obsesión para la que existe una salida necesaria, tal vez compleja, pero sanadora: la evasión de los amantes de la realidad que los rodea y convertir a la amada “…en parte de este caso cerrado / de una intensa noche de amor”. Es la necesidad, el deseo del encuentro entre tanta soledad: “Cuando nadie me ve / abro mi cuaderno para pensarte…”; “…y nadie / ni siquiera tú / es capaz de comprender / el incierto desorden / al que tus labios incitan…” Es la almarada del enamoramiento, de una pasión lejana en su aurora, pero intensa en cada instante de su vida, un enamoramiento súbito, tal vez incomprendido, onírico, abismado: “No sabría decirte / desde cuándo te quiero…”; es la obsesión de la espera, de nuevo, que retorna tras el esfuerzo baldío del amante —ahora desarmado, crédulo, inerme —por olvidarla. Y en el poema “El amanecer y la noche” se refleja esa contraposición entre el amor —el alba— y el olvido —la noche—: “El amanecer ha sido corto / y la noche continúa agrandándose”.

“En todas las historias”, el autor imparte una lección de experiencia ante la frustración amorosa: seguir la trama de la historia y adaptarse a lo inesperado de su conflicto para así, en el desenlace, “…deambular / en la luz que ella desprende / y el suave calor de sus labios”. Pero es en el poema “Los abismos del mar” donde Tomás Megía afirma, con un lirismo contundente, que el equilibrio entre la vida y el amor consiste en la resolución permanente de sus enigmas: “…antes de que la mar se expanda / y busque atraparnos / y arrastrarnos a los abismos / en los que nada se sueña / hemos de volver a sus playas / para alcanzar lo imprevisible”.

Los aromas que percibimos viajan hasta nuestra corteza cerebral y se albergan allí mientras nos generan emociones. Ese mismo perfume, décadas después, retorna con la misma nitidez del agua de manantial y nos evoca el recuerdo de un instante agarrado a nuestra infancia. El autor nos confiesa que “Siempre me atrajeron los perfumes / algunos aún me arañan el alma”, pero nos alerta ante esos mismos aromas que se impregnan en la mujer equivocada.

La melancolía es una tristeza honda. La nostalgia es tristeza, pero también anhelo por una vivencia del pasado. La tentación es el estímulo que nos empuja a desear algo o a alguien. La esperanza es el alma al contemplar como posible aquello que desea. La luz es esperanza. La lluvia es nostalgia, penumbra, melancolía, tal vez tentación. Tomás Megía concluye con un poema —Llueve— emparentado con el que inicia la obra —Mi mar—, un poema final en el que la añoranza, la espera y el convencimiento por su amor aletea por sobre la ausencia, el deseo y la incertidumbre. El autor nos confiesa su realidad emocional: “Ando pegado a la ventana, / buscando la poca luz que entra. / Llueve”. Una realidad que no es sino una simbiosis entre el amor, la perplejidad y la vida. Un amor sincero, una perplejidad ante la espera y una existencia plena, colmada de belleza, aromas de una mar cercana, labios en eterno cambio de sabores, perfumes indelebles, reflejos de luna llena y también de recuerdos. Un mestizaje de sentimientos y soledades, de sueños y desvelos, de pasión y voluntad mientras aquellos labios provocan, un día, y otro, y otro más, un incierto desorden en su vida.