Valdepeñas de la Mancha, donde se cría el buen vino…

Una de las muchas aportaciones que hizo en su día Eusebio Vasco fue reunir una gran cantidad de cantares populares para que se pudieran recordar con posterioridad. Publicados en forma de libro, pero también en distintos periódicos (como Vida manchega), han servido y sirven para comprobar qué se cantaba entonces, cuáles de esos cantares han perdurado hasta hoy en día y qué se decía en ellos. Los temas eran variopintos, pero siempre había referencias a otros pueblos (que no solían ser demasiado positivas, la verdad), el enaltecimiento de la villa propia, la belleza de las mujeres, la calidad del vino… O las dos cosas juntas.

Precisamente uno de los que más me gusta es con el que he titulado el presente artículo, que completo dice: Valdepeñas, Valdepeñas, Valdepeñas de la Mancha. Donde se cría el buen vino…. También las buenas muchachas. De esta forma el que en su día creó esta pequeña joya del folclore local aunó dos temas principales que no podían faltar en la referencia a la heroica ciudad: mujeres de belleza sin par y el rúbeo licor, claro.

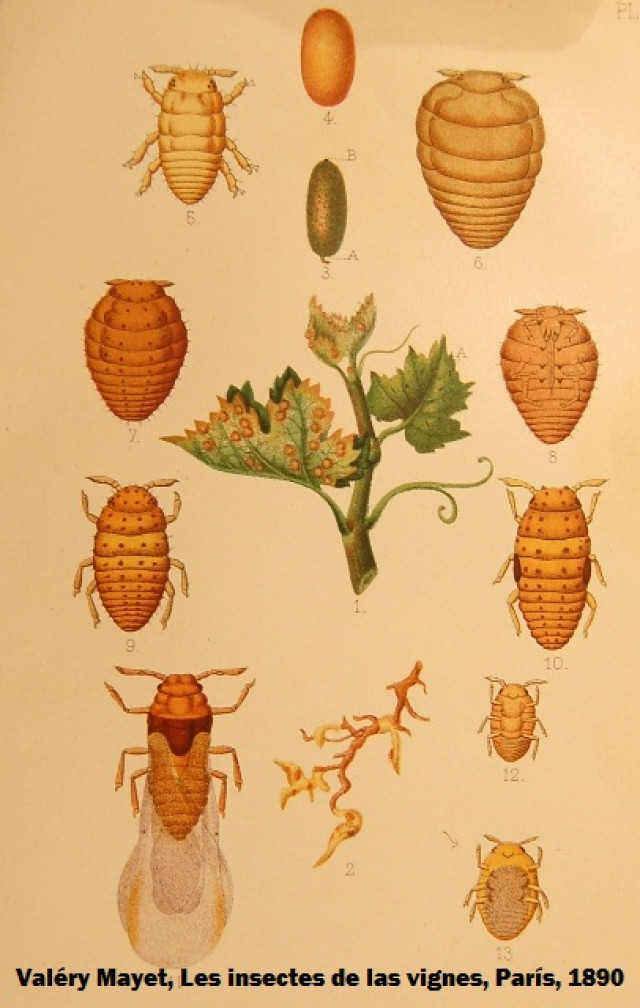

Aprovechando que estamos en fiestas del vino, y dado que en estos días todo el mundo rinde homenaje al producto de las viñas, me gustaría relatar algo relacionado con este particular. Y es que, sin dejar de lado el folclore popular, el anteriormente citado Eusebio Vasco lo cantó en su magnífica obra “Pobre Valdepeñas”. En efecto, me refiero a esas inmortales palabras que decían: Que no vuelva la langosta / la filoxera no venga / desaparezca el coquillo / y la oruga se muera.

La referencia al temido Peritymbia vitifolii, uninsecto homóptero del orden hemípteros que tanto sueño ha quitado a los agricultores, no era vana: precisamente Valdepeñas era lo que era en gran parte por el acuerdo firmado por franceses y españoles a partir de 1878. Las vides del país vecino, enfermas de filoxera, no ofrecían la suficiente producción para abastecer toda la demanda interna, más elevada que la española. Por eso se decidió adquirir vino de otras localidades, entre otras nuestra querida ciudad, que se volcó con la idea gracias a que por aquí pasaba la carretera general y claro, la línea ferroviaria del mediodía que enlazaba Madrid con Jaén. Con estos dos medios de transporte era bastante sencillo poder trasegar vino a granel en bocoyes, pellejos, fudres, barriles y cualquier recipiente capaz de contener las miles de arrobas que salieron de nuestras bodegas y terminaron en Francia.

Ello procuró muchísima fama a Valdepeñas, aunque no podemos equivocarnos en este aspecto: el vino de nuestra tierra era ya de sobra conocido, y así lo certifican distintos documentos que hablan del particular (desde periódicos de época a la deliciosa publicación que en su momento hizo mi buen amigo Joaquín Brotóns). Pero ese mismo crecimiento debido a un problema en el campo francés se convirtió en una situación complicada a partir de 1908, luego potenciada en 1911, enloquecedora en 1918 e irracional en la década de 1920. En cualquier caso todo ello lo contaré en otra ocasión, pues prefiero ahora que disfruten, al igual que hago yo, con el buen vino con el que ahora las bodegas de la zona nos agasajan. Ya habrá tiempo de comentar por lo menudo problemas del campo, del licor de Baco y de las uvas. Aunque sin olvidar que la historia no es como la vemos, sino como la recordamos…

Para saber más sobre la filoxera, pueden consultar el artículo de Marín Arroyo, Daniel, 2008, “Crisis filoxérica y de importaciones. ¿Realidad o mito?”, en Cuadernos de estudios manchegos. Nº 33, Ciudad Real, IEM. Pueden descargar la publicación en el siguiente enlace:

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/Ceclm/ARTREVISTAS/Cem/CEM_33_crisis_daniel.pdf

Escribe tu comentario